声の主は「コマドリ」

1:事始の辞

(時は流れて「令和」になった・・昔話から)

野鳥に魅せられてはや6年。昨年(H19年度)は新種15という計画を

立てたがゲットできた新種は2たらずで計画がいかに無茶だったか、

新種を増やすのがいかに難しいか思い知らされた。

昔のことを思い出す。90点?までは簡単に取れたが後の10点がなかなかで

2倍頑張っても2,3点上がるのみだったことを。

こうなると脳味噌を入れ替えるとか

何か抜本的なことをしないと100点までは行かないのと同様、野鳥もある程度まで

撮ってしまうと、それからは新物を撮るには色々と工夫と努力がいる。例えば情報をキャッチする

アンテナを高くするとか、更に出没地域を増やすとか、同じところでも

頻繁に出かけるとか、いずれも原資と体力が必要になる。

年も考えて過ぎたることをすると体に堪えるので、

そこで考えるのが宗旨替え?

イエイエ野鳥のさえずりも入れたくなっただけ。種類が増えない分をせめて

「野鳥の囀り」で穴埋めしようと言う魂胆である。鳥を探して撮るのにも

囀りを知っているか否かで鳥撮の成果も大いに変わるもの。

囀りを「青い鳥」と感じるか、単に何時もの鳥と感じてしまうかその違いは大きい。

「鳥録」と言ってそうそう出きるわけも無く公開して自身にプレッシャーを掛けて

亀のごとくゆるりゆるりと巷の機材を調べて原資も調達しながら

HPにもう一つ色を付けることを考えたい。鳥撮りも範囲を広げて楽しむのは勿論のこと

である。

くれぐれも鳥だけにレンズとマイクを向けて盗撮、盗聴と疑われないように「鳥見撮り録り」

をしなくては。先ずは「鳥録り」事始の辞として。

2:野鳥囀りリスト

野鳥の囀り録音は録音の条件が整わないと撮るより難しいかも。

野鳥リストの内「緑」には鳴声(囀り)も入っていますので写真共々

お楽しみ下さい。

<鳥録経過>

その1:瞬く間に時は過ぎ行く

事始の辞を書いてから時は瞬く間に過ぎて何の進展もなく平成20年

を迎えてしまった。今日は久しぶりに量販店に行ったついでに

ICレコーダーを眺めてきた。

今年は鳥情報も少なく鳥見撮りの行き詰まりも多少感じて

いるので早めに初期の目的に沿って鳥録を実行に移したい。(1月12日)

その2:IC レコーダー購入

平成20年1月15日ICレコーダーをネットで購入した。

(16299円) 平成20年1月15日ICレコーダーをネットで購入した。

(16299円)

MODEL:Sony ICD-SX77(ICレコーダーの中では当時3番人気機種)

○メモリー1GでCDに迫る高音質・長時間録音(STHQ 20〜20000HZ

)

○従来比でマイク感度が3倍で遠くの音まできれいに録音できる。

○この機種に決めた決定的理由は:レコーダーから取り込んだ音の編集(分割、結合)

がパソコンソフトで可能、勿論ワンクリックでMP3にも圧縮できてMP3プレーヤーと

しても使える。

○外部マイクロフォンも利用可。

○サイズは手のひらにすっぽり。

1月16日(本日)入手出来たのでどんな鳥録が出来るか楽しみである。

○音楽も200曲程度入れ込んで馴れ親しんだ上記ICレコーダーを紛失してしまったので進化したレコーダーを

購入した。

MODEL:Sony ICD-SX850(メモリー4Gで、MP3の録音が直接出来る。勿論PCM録音等の高音質でも録音可能)

その3:.ホームページへの管理人肉声初回貼り付け(1月18日)

早速レコーダーで管理人の挨拶「ノンちゃんホームページへようこそ」を録音してMP3

へ変換、トップページに貼り付けました。順次良い声の出し方を練習して更新しますので

我慢して聞いてやってください。

しばらくの間、聞いて頂いた「ようこそ!」の肉声はうるさく感じ出したので

H21年には削除しました。その代わり「野鳥の園」の雰囲気を録音して聞いて欲しいと思っているのですが、

なかなか実現しません。

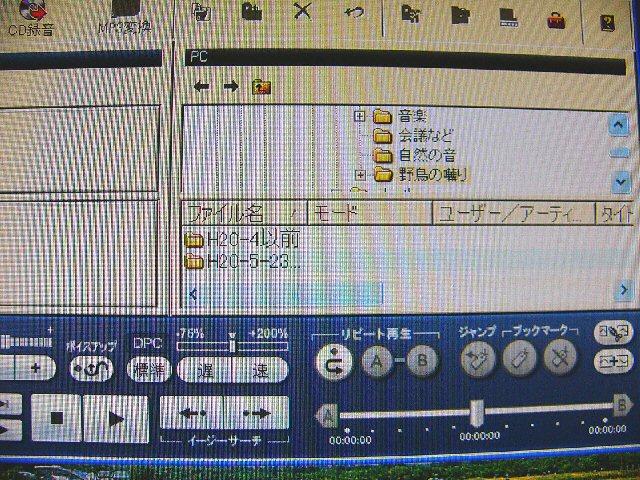

その4:MP3(MPEG AUDIO LAYER-3)への変換など

●CD→MP3:CDをPCに入れて本ICレコーダーに付属のソフトで録音後MP3に変換

又はWindows Media Player-10をダウンロード(フリーソフト)して

変換したいモードをMP3に設定してCDから直接変換する。

●テープ→MP3:オーディオ機器にテープを入れて本ICレコーダーでステレオ録音後

レコーダー付属のCDソフト「Digital Voice Editor」によりMP3に変換(PC及びICレコーダー

の両方に保存される。不要なものは削除可能)

その5:ICレコーダーが中高年の間で

流行って来ているとか

先日TV(2月20日)で紹介され、その中でPCMとMP3の音質の違いなども聞くことが出来た。

音楽をじっくり聞くのならPCM録音機も必要だろうが、野鳥のさえずり程度なら

MP3で充分だろう。周りではICレコーダーを見ることは無いが、自然の音を録音して

楽しんでいる人も多いようである。

管理人はついでに音楽も聴こうと150曲程度入れ込んで

いるので最近は音楽を聴く機会が多くなり、所謂「ナガラ族」の風体。

若者の音楽ながら族を冷ややかな目で見たいたが

ちょっとばかし見直す必要が有りそう。それにしても電車内で「かしゃかしゃ音」を平気で

撒き散らしている輩の気が知れない。

PCのキーを叩きながら良い音楽を聞いているとPCM録音器も買いたい気持ちにもなってくる。

その6:PCで聞こえるほど大きく鳥の囀りを録音するのは難しい

●ICレコーダー録音で感じたことは

1.風が少しでもあると狙う音源以上に風の音が気に障る録音になってしまう。

これは外付けマイクを使っても同じことで、風の音を抑えるためにマイクには普通風防のスポンジが

付属している。

2.鳥のさえずりは多くの場合それほど大きくないので録音をそのまま

3.ホームページなどに

囀りを貼り付けても普通の音量でまともに聞こえない場合が多く貼り付ける意味がなくなる。

(勿論録音レベルを最高にしていての話)

4.PCで聞けるようにするには録音した音源を更に大きい音に

増幅する必要があるケースが多いと感じる。(勿論、声の大きい囀りなら後述のMDや

IC レコーダーで録音可能)

5.そこで考えることはコンポなどを利用して録音した鳥の声をCD、MD古くはテープに録音後

音量を大きくしてICレコーダーに録音し直す方法がある。

鳥の声が入っているが他にも色々の雑音が入ってしまっている音源を更に増幅しても

PCで聞こえるようになるがあまり意味がない。(雑音も同じように大きくなるから)

6.鳥録の理想は「鳥だけが囀り、他の音が無い環境」。

普通の環境には「風があり、葉っぱがこすれる音、川のせせらぎの音、飛行機の音、ヘリコプターも、

人の声、歩く音、昆虫の鳴声、その他蛙等生物が発する音、機械的な音、

遠くの電車の音、工事の音、楽器の音等枚挙に暇が無い。

これは致し方ないことであるが狙った音を出来るだけ上手く録るためには音の入口となる

マイクが一番重要であろう。(それ以上に大事なことは「風が無い日で、鳥だけがいる

環境を選び一人静かに・・。多少のせせらぎの音があれば理想かも」)

そんなことで管理人もマイクを2種使っているが全く不満である。

5万円以上もするマイクにするとそれなりの効果があるかもしれないが、値段もさることながら

どうしてもマイクが大きくなり携帯には不向きとなる。

7.管理人は考えた。現状のICレコーダーはPCM

録音が出来ないので、それが可能な機種を手に入れて2台を利用することにした。

(PCM録音するようなコンサートやライブを聞きに行く訳でもないので

意味がないと言えばその通りで、TVやラジオからの歌をPCM録音しても何の意味も無い。)

「ハイ、ハイ分かっています。」

「鳥の囀りをPCM録音するんだよ!」

8.辿り着いた録音セット(ノンちゃん流):

Sony ICD-SX77(ICレコーダー)とSony Warkman MZ-RH1(MD)、マイク:Sony ECM-MS907(電池式)と

Audio-technika AT9360(プラグイン型)・・・MDはICレコーダーにその座を奪われた感があるが

同じもの2台では何とも能がないのでMDにした、只それだけのこと。

鳥録はソニーマイクとMD(フィールドで)

写真左のMDにICレコーダーを接続して

MD側の音量を上げて再録音する。

ICレコーダーをPCに接続して囀りを取り込みソフトにより必要に応じて加工後

(MP3へ)ホームページに貼り付ける。

それでも上手く行かない場合はマイクにパラボラを工作して取り付けようと

思っているが手間が掛かりそうだ。この程度の既製品で上手く行くと良いのだが。さて?

その7.再度鳥録を考える(H22.6.19)

鳥録を始めてから3年にはなるだろう。

一般的には鳥のさえずりは小さく何回も書いたような気がするが、生活音や自然音が

有るので鳥の鳴き声だけを録るのは幽玄の世界?なになに・・に行かないとほとんど不可能で、日毎録ることの難しさを実感している。

良い写真は勿論のこと、良い声も録りたいと言う思いは変わらず、その思いを熟成させ?今までの経験、所有する録音機材を利用した

パラボラ集音器を試してみることにした。

パラボラと言うと目に付くのは放送や天体観測用の

アンテナくらいだろうが自作するのは容易でない。そんなことでパラボラのような紛い物があるかどうか

我が家のキッチンの調査から始めた。

パラボラのような形状の茶碗、調理器具等は勿論のこと、何かパラボラのような物が

あるかどうか考えてみると共に我が家の取締役の協力を仰いだ。何とか利用できそうな物が一つ見つかった。

聞くところによると40年前のものだそうでそれは台所で使う「ボウル」だった。

録音機材も日毎進化して管理人が使っている録音機は

軽量、小型、高感度でメモリーに書き込みするICレコーダーだ。

これをそのまま利用できるようにボウルを

加工した。ボウルは橙色でちょっと目立ちすぎるが、形としては上手く出来たような気がする。(下に載せた写真)

ボウル・パラボラ集音器の効果のほどを検証しようにもうまい方法が無く、TV放送を前にして

パラボラの無いときと、ある状態とを比較してみたが、耳感でなんとなくパラボラがある方が2倍

大きく聞こえたような気がする。

一定の音を出す音源が無いか探しトイレの換気扇でも試みたところ

やっぱり2倍ほど=6デシベル程度の集音効果があるようだが、音が幾分濁っているように聞こえた。ボウルの壁にあたった音が干渉し合って

いるのかも知れない。

実は色々の形のマイクを試すつもりで購入している。

一つはガンマイクと言って細くて長く指向性の強いマイクだ。これに上手いこと集音器をつけようと

あちこち探し回ったあげく池袋の東急ハンズで大き目のロートを手に入れた。持ち帰ってマイクをロートに差し込んでみるとこれがぴったり、何の加工もしていないが

形としてはなかなかいい感じだ。

効果の程はボウル型もロート型も判定を下すほどのテストはしていない。

作るのが面白いので結果はどうでもいい?と言う程度。HPのねたになれば・・そんなことに落ち着くかもしれない。

パラボラ集音をしてもなお「鳥の声」が小さい感じは否めないので特別S/N比の良いマイクアンプをつけることも考えている。

ステレオマイクと呼ばれる

小さめなマイクの場合には小さいながら二つのマイクが入っていて構造的にはステレオにはなっているが、名ばかりのものが多いようだ。

人が両耳で聞くような構造で録音すれば臨場感もありすばらしい録音が出来るだろうから、ヘッドフォンを改造する方式又はマネキンヘッドの両耳に

マイクを入れ込んで録音する方法が考えられる。

書くのは簡単だが作るのは・・どこまで理想に近づけられるか。持ち運びの良さも重要だし。

上記その6の8はレコーダーを2種買ったので音量アップのために2台をつなげることを考えたが、これは邪道で今はこのやり方はしていない。

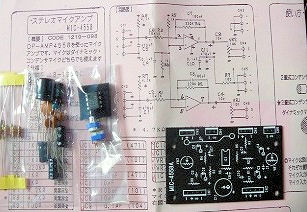

マイクアンプ

マイクアンプを工作しようと思ったが回路から考える頭も既になく、ネットで調べてみると「電子工作」というカテゴリーで

色々のおもちゃの電子基板キットや完成品が販売されている。完成品を買うのも能が無いし、この天気でなかなか出掛けられないので

丁度良い時間つぶしと考え「ステレオマイクアンプキット」を購入した(H22-7-11)。半田ごてを使うのは何十年ぶりだ。

その昔は真空管式の

受信機や送信機を

作ったり壊したりよくしていたものだ。

購入品には回路図や部品説明書があり、基板には部品ナンバーが印字され、どこにどの部品を

半田付けすればいいのか分かるようになっていて中にはICも一個。早速始めようかと半田をみるとこれが太い、

基板に部品をつけるには0.3〜0.6mmが適当とあった。部品は熱に弱いのですばやくしかもしっかりと付ける必要がある。

電子機器のトラブルの殆どが接触不良に起因するものだろう。真空管で色々やってはいるが、物が「もの」だけに出来るかどうか

心配である。「完成品を買えば良かったか」と弱音も。

基板を完成させただけでは使い物にならないので、必要な部品をリストアップ

した。後日秋葉で手に入れようと考えている。

ひとまずこちらの作業は中断。17日頃が梅雨明けのような朗報も。

今日は2010年7月18日、時々「時の記述」も入れないと何時書いたものやら本人にも分からなくなる。

急に暑くなって、こうなると

暑過ぎて鳥見撮りも考えものだ。今日は基板に部品を実装した。久しぶりのハンダ付け作業で手の甲まで汗をかきながらの

真剣勝負。部品に熱を掛けないようにすばやく、しかも接触不良が無いようにチェックしながらの作業で緊張しっぱなし。

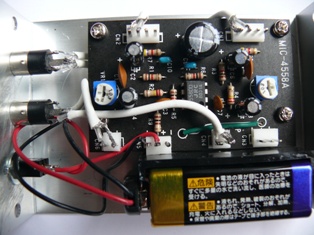

時の経つのも忘れて出来たのが写真の実装基板である。ところが入出力の端子が全く無い。やっぱり秋葉へいくしかない。他に

基板を入れるケース、3.5Φミニプラグ・ジャック、9V乾電池も必要だし、使えるようになるまでにはまだまだ時間が掛かりそうだ。

マイクアンプ完成

7月23日に部品調達に秋葉へ出掛けた。ところが加工中不具合が見つかったので25日再度調達に出掛けた。今度はよさそうなので

帰巣後加工を続け配線も完了した。

本日はいよいよ火入れ式である。試しとしてステレオマイクとイヤホーンを差し込んで

イザSW・ON、胸騒ぎがする瞬間。爆発することもなく静かだ。

マイクに向かって「本日は晴天なり・・・」と繰り返せども

イヤホーンからはうんとも・すんとも。増幅度調整用ボリュームを回していくとイヤーホーンから如何にも増幅していますの音が

出てきた。我ながら「やった!」の瞬間だった。

入念にチェックを繰り返し左右アンプのボリュームをノイズが出る手前でセットした後

マイク、アンプ、レコーダーをつないでのテストはまずまずの結果を得た。一発で上手くいくとは思わなかったので

大満足。携帯方法については首に掛けるか、バンドに掛けるようにするか迷ったが写真のようにバンド引っ掛けにした。勿論、どんな録音が出来るか興味深々でとりわけクロツグミの鳴き声録音を楽しみにしている。

(上の画像左)加工及び配線終了 (上の画像左)加工及び配線終了

(上の画像右)アンプのサイズ(100*70*30mm)・・二つの穴は左右のボリューム調整用に開けています。

(左の画像)システム構成(ステレオマイク+ステレオアンプ+レコーダー)

(下の画像右)バンドに掛けるだけ(下の画像左)では落ちることがあるので、ナス管付ストラップもバンドから掛けるようにしています。

鳥録をしたいのはやまやまなれど、この暑さには勝てずちまちましたことをやっている。歩き回らないので筋力が大分落ちてしまったような気もしてこちらの方が心配だ。(8月12日)

フィールドで録音機材の使い勝手を検討している。その一つがレコーダーで、咄嗟の時はレコーダーだけでも録音出来る

ので、そんな時及び使ってない時の保管を考えて下記の写真のようなホルダーを厚いボール紙で工作して黒いビニールテープを巻きつけた。これもバンドに掛けるようにしている。マイクアンプとこれが並んでバンドに掛けてあることになる。(8月25日記載)

新レコーダー導入(H24-3-5記載)

1年前にICD-SX850レコーダーを不注意で水浴びさせてしまったが直ぐに救い出して1週間ほど乾燥させて恐る恐る電気を入れたところ

復活していた。

しばらく使っていたが雑音も多く多少ダメージを受けたようで反応がおかしいこともあったのでレコーダーを新調することにした。

新調した機種はICD-SX813。

通常のナンバーリングからすると古い機種のようにも思われるが、

SX850より工夫され使いやすくなっていたのは評価できる。

使用した感じでは屋内録音は音質も良く問題とするところはないが、

屋外では少しの風にも感じでしまい使いモノにならない。

「遠くの小さい音もクリアーに録音できる」と言う触れ込み

だが、あくまでも屋内使用でのことのようだ。それにしても風防は付けるべきだろう。

しかたが無いのでマイクの風防を利用することにしたが、風が穏やかでないと使い物にならないだろう。今後の試録

の結果が楽しみでもあり特に風対策を諸々試してみたい。

左画像・・風防なし、右画像・・風防付き

|