捁嶣婡嵽偺宱夁傪嵹偣偰偄傞偩偗偱尰嵼巊偭偰偄傞傕偺偼尷傜傟偰偄傑偡丅屆偄傕偺偼弴師張暘偟偰偄傑偡丅

侾丏僨僕僇儊1丗Nikon coolpix775(200枩夋慺丂岝妛丗3攞,僨僕僞儖丗2.5攞)

俀丏

僨僕僇儊2丗Nikon coolpix4500(400枩夋慺丂岝妛丗係攞丄僨傿僕僞儖丗係攞乯

俁丏僨僕僇儊3丗Panasonic DMC-FZ2(200枩夋慺丂岝妛丗12攞,

僨傿僕僞儖丗俁攞乯

係丏僥儗僗僐乕僾丗乮働儞僐乕扨娽嬀乯6攞*16倣倣

俆丏僗乕僷乕僥儗僗僐乕僾丗乮働儞僐乕扨娽嬀乯8攞*32mm

俇丏僼傿乕儖僪僗僐乕僾侾丗GEOMA52-S乮岥宎52mm 愙娽儗儞僘GL15乮栺11攞乯乯

俈丏僥儗僐儞僶乕僞乕丗Raynox Model DCR-1540PRO 1.54僥儗儗儞僘

俉丏僼傿乕儖僪僗僐乕僾俀丗Nikon ED嘨丂愙娽儗儞僘丗24儚僀僪

俋丏嶰媟丗Velbon Light D25丒D乮崅偝丗1420倣倣丂傾儖儈乯//

Velbon Neo Carmagne 640乮崅偝丗1700倣倣 僇乕儃儞)

//Velbon Ultra Maxi S(崅偝丒1270mm, 弅挿320mm 傾儖儈 実懷偵曋棙乯

10.僥儗僐儞僶乕僞乕丗Raynox Model DCR-2020PRO 2.2僥儗儗儞僘

11.僨僕僇儊係丗Nikon coolpix7900乮700枩夋慺丂岝妛丗俁攞丄僨僕僞儖丗係攞乯

12.僨僕僇儊俆丗panasonic DMC-FZ俁侽乮800枩夋慺丄岝妛侾俀攞丄EX侾俋攞丄僨僕僞儖係攞乯

13.僨僕僇儊俇丗panasonic DMC-俥倅俆侽(1000枩夋慺丄岝妛侾俀攞丄俤倃21.4攞丄僨僕僞儖係攞乯

14.僨僕僇儊俈丗canon EOS kissX2(1240枩夋慺 丂弶傔偰偺堦娽儗僼丂儗儞僘4屄)

15.僨僕僇儊俉丗canon EOS50D(1500枩夋慺丄儃僨傿乕偺傒乯

16.僨僕僇儊俋丗Panasonic Lumix DMC-LX3(1010枩夋慺丄嶣憸慺巕丗1/1.63宆CCD,摦夋壜丄岝妛丗2.5攞丄僨僕僞儖丗4攞)

17.僨僕僇儊10丗canon EOS7D(1800枩夋慺)+僘乕儉儗儞僘(18-135mm)

18.僨僕僇儊11丗Panasonic DMC-TZ30(1,410枩夋慺丂岝妛20攞丗35倣倣僼傿儖儉姺嶼偱24乣480倣倣丄僨僕僞儖丗4攞)

19.僨僕僇儊12丗Nikon coolpix510乮1600枩夋慺丄岝妛42攞丗35倣倣僼傿儖儉姺嶼偱28乣1000倣倣丄僨僕僞儖丗2攞乯

20.僨僕僇儊13丗Canon PowerShot SX50 HS(1280枩夋慺丄岝妛50攞丗35倣倣僼傿儖儉姺嶼偱24倣倣乣1200倣倣丄僨僕僞儖丗4攞乯

21.僨僕僇儊14丗Canon EOS70D乮2020枩夋慺)+僘乕儉儗儞僘(18-135mm)

22.僨僕僇儊15丗sony DSC-WX350(1820枩夋慺)丄岝妛20攞丗35倣倣僼傿儖儉姺嶼偱25乣500倣倣乯

23.僨僕僇儊16丗Canon EOS7DMark嘦(2020枩夋慺)丄楢幨應搙丗10枃/昩

24.僨僕僇儊17丗Sony丂DSC-RX100M3(2010枩夋慺丄嶣憸慺巕1僀儞僠 f1.8-2.8(24mm-70mm)丒丒寢業偵傛傝屘忈丒攑婞

25.僨僕僇儊18丗Canon EOS7DMark嘦(2020枩夋慺)丒丒怴婯偵摨偠婡庬傪峸擖乮僨僕僇儊16乯

26.僨僕僇儊17丗Sony丂DSC-RX100M3(2010枩夋慺丄嶣憸慺巕1僀儞僠 f1.8-2.8(24mm-70mm)丒丒嵞峸擖

慻傒崌傢偣偵傛傞惈擻丗

侾丏僨僕僇儊侾+僥儗僗僐乕僾乮35mm姺嶼偱栺690mm丄W懁偱働儔儗乯

俀丏僨僕僇儊俀+僥儗僗僐乕僾乮35mm姺嶼偱栺930mm丄W懁偱働儔儗乯

俁丏僨僕僇儊俀+僗乕僷乕僥儗僗僐乕僾乮35mm姺嶼偱栺1240mm W懁偱働儔儗乯

係丏僨僕僇儊侾+僼傿乕儖僪僗僐乕僾乮35mm姺嶼偱栺1265mm丄W懁偱働儔儗乯

俆丏僨僕僇儊俀+僼傿乕儖僪僗僐乕僾侾乮35mm姺嶼偱栺1705mm丄W懁偱働儔儗乯

俇丏僨僕僇儊俁+僥儗僐儞1.54攞乮35mm姺嶼偱栺646mm丄W懁偱懡彮働儔儗乯

俈丏僨僕僇儊俀+僼傿乕儖僪僗僐乕僾俀乮35mm姺嶼偱栺3720mm W懁偱働儔儗乯

俉丏僨僕僇儊俁+僥儗僐儞2.2攞乮35mm姺嶼偱栺930mm丄岝妛俉攞埲忋偱働儔儗側偟乯

俋丏僨僕僇儊係+僼傿乕儖僪僗僐乕僾俀乮24攞乯乮35mm姺嶼偱栺2740mm丂慡堟偱働儔儗側偟乯

10.僨僕僇儊俆+僥儗僐儞2.2攞乮35mm姺嶼偱栺1460mm 5攞埲忋偱働儔儗柍偟乯

侾侾丏僨僕僇儊係+僼傿乕儖僪僗僐乕僾俀乮係侽攞乯乮35mm姺嶼偱4560mm,慡堟偱働儔儗側偟乯

侾俀丏僨僕僇儊俇+僥儗僐儞2.2攞乮35mm姺嶼偱1640mm 俆攞埲忋偱働儔儗側偟乯

僐儞僷僋僩僨僕僞儖朷墦侾

僥儗僗僐乕僾偼挿偝丗63mm丄宎丗16mm丄

偝偡偑偵彫宆寉検偱偡偑寢峔妝偟傔傑偡丅乮慻傒崌傢偣俶俷丏侾乯

僐儞僷僋僩僨僕僞儖朷墦俀

僗乕僷乕僥儗僗僐乕僾偼挿偝丗128mm丄宎丗32mm偙傟傕彫宆偱偡偑側偐側偐偱偡丅乮慻傒崌傢偣俶俷丏俁乯

僨僕僗僐侾

幨恀嵍偼僼傿乕儖僪僗僐乕僾侾偑暵傑偭偨忬懺偱

挿偝偼丗17.7cm 嶣塭忬懺偱偼丗21.7cm偵丄塃偼Coolpix755傪晅偗偨忬懺偱

1265mm丅僇儊儔偑寉偄偺偱僽儔働僢僩側偳偼晄梫丅乮慻傒崌傢偣俶俷丏係乯

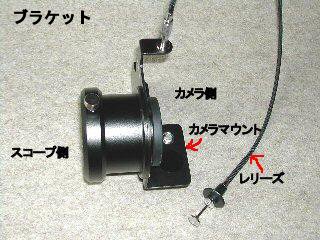

僨僕僗僐俀

壓偺幨恀偼Coolpix4500偲僼傿乕儖僪僗僐乕僾傪愙懕偟偨條巕偱偡丅

僇儊儔偑婔暘廳偄偺偱僗僐乕僾偲僇儊儔傪巟偊傞僽儔働僢僩傪壛岺偟偰晅偗偰偄傑偡丅嶣塭

忬懺偵偟偰慡挿34cm丅嶰媟偱巟偊傞埵抲傕慜屻偺廳検僶儔儞僗偑庢傟傞埵抲偵偟傑偡丅

僐儞僷僋僩僨僕僞儖朷墦俁

Panasonic岝妛12攞偺僨僕僇儊傪庤偵擖傟傑偟偨乮幨恀嵍丗杮懱-幷岝僼乕僪晅偒乯丅

塃偑僥儗僐儞

1.54攞傪晅偗偰35倣倣姺嶼偱646倣倣偲偟偨幨恀偱偡丅4枃/昩偺楢幨偑偄偄偹丅

僨僕僗僐俁

僼傿乕儖僪僗僐乕僾Nikon ED嘨偲Nikon僨僕僇儊coolpix4500偲傪慻傒崌傢偣偰2戙栚偺僨僕僗僐傪

嶌傝傑偟偨丅乮3720mm偵側傝傑偡乯丄傗偼傝嫍棧偑墦偔側傞偲徟揰傪崌傢偟偰傕慡懱偑儃働偰偒偰幚梡

斖埻偼僒僊椶偺傛偆側戝偒偄捁偱60m掱搙傑偱偺傛偆偱偡丅coolpix4500偺摦偒偑抶偄偺偼嬌傔偰

晄枮懌丅僼傿乕儖僪僗僐乕僾偺儗儞僘傪wide 偵曄偊偨偲偙傠倂抂偱傕偗傜傟偼傎偲傫偳側偔側傝

夣揔偵側傝傑偟偨丅嵍偼倂儗儞僘丄塃偼怴媽儗儞僘斾妑丅側偍丄摉弶塤戜偼嶰媟偵昗弨憰旛偺俀僴儞僪儖

塤戜傪巊梡偟偨偑憖嶌惈偑埆偄偺偱憖嶌惈偺椙偄戝宆帺桼塤戜偵曄峏丅

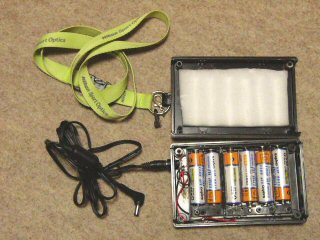

僨僕僇儊梡揹抮偺岺晇乮偦偺侾乯

僨僕僇儊偺揹抮偺梊旛偼帩嶲偟傑偡偑丄偦傟偱傕柍偔側偭偰偟傑偄巆擮側偙偲傪偟偨帪偑偁傝傑偡丅

挿帪娫偺嶣塭梡偲偟偰僶僢僥儕乕僷僢僋傪嶌傝傑偟偨丅嶰媟傪巊偆帪偵偼偦傟偐傜捿傝壓偘傞傛偆偵丄

僇儊儔傪庤帩偪偺帪偵偼僘儃儞偺僶儞僪偵妡偗偨傝丄庱偵妡偗傜傟傞傛偆偵偟傑偟偨丅崱傑偱偺揹抮偼

680mAh偱偟偨偑丄崱搙偼2150mAh偱栺3攞偵側傝傑偟偨丅揹抮偼僯僢働儖悈慺揹抮(1.2V丄扨嶰宆乯

傪俇杮僔儕乕僘偵偮側偄偱7.2V偵偟偰偄傑偡丅偙傟偩偗梡堄偡傟偽揹尮偺怱攝偼慡偔側偔側傝傑偡丅

Nikon(掕奿揹埑6V乯偲Panasonic乮掕奿揹埑7.2V乯偺椉曽偵嫟捠偟偰棙梡偱偒丄Nikon偺帪偼侾杮傪

嬻揹抮偵偟偰丄Panasonic偺帪偼俇杮偵偟偰巊偭偰偄傑偡丅栜榑丄廩揹婍傕梡堄偟偰偄傑偡丅

僐儞僷僋僩僨僕僞儖朷墦係

儗僀僲僢僋僗偺僥儗儗儞僘DCR-2020PRO乮2.2攞乯傪庤偵擖傟傑偟偨丅偙傟偲僨僕僇儊FZ-2傪棙梡偡傞偲

930mm偵傕側傝丄岝妛6攞埲忋偱働儔儗傕側偔丄寉偔偰丄僐儞僷僋僩側偑傜堦娽儗僼偺僶僘乕僇朇埲忋

偵傕側傝傑偡丅

僨僕僗僐係

僨僕僗僐俁偼働儔儗斖埻傕彮側偔側偭偨偑栰捁傪嶣傞偵偼塼徎偑1.5宆偲彫偝偔尒偊偵偔偄丄埆偄

偙偲偵coolpix4500偺儕儌乕僩偑廋棟偵弌偟偨偵傕峉傢傜偢嶌摦偑晄埨掕偱偄傜偄傜偝偣傜傟岼偺昡敾傕

嬌傔偰埆偄偵傕峉傜偢夵慞偺挍偟偑尒偊側偄丅傑偨怓乆偺摦嶌偵僞僀儉儔僌偑戝偒偄丄僇儊儔杮懱偑廳偔

摿暿側僽儔働僢僩傪晅偗傞側偳偺寚揰偑偁傝偙傟傜傪夝徚偟偨偔弌暔傪扵偟偰偄偨偲偙傠幨恀偺傛偆側

僨僕僗僐偑傕偆堦偮拠娫擖傝偟偨丅壗偑曄傢偭偨偐偲尵偆偲僇儊儔偲僽儔働僢僩偑懼傢傝儗儕乕僘偑晅偄偨丅僇儊儔偼僇儊儔儅僂儞僩偺

僷僢僪偵墴偟摉偰傞傛偆偵偟偰僱僕偱庢傝晅偗傞丅墴偟摉偰偨強偵寗娫偑弌棃傞偺偱偼側偄偐偲婥偵側傞

偲偙傠丅僗僐乕僾偺愙娽儗儞僘偼24攞偱偡偑40攞偱傕慡堟偱働儔儗側偟偲偄偆桪傟傕偺偱

35mm姺嶼偱4560倣倣偵傕側傝巊偄暔偵側傞偐偳偆偐偙傟傕嬤乆帋偟偰傒偨偄丅

僨僕僗僐峔惉丗僇儊儔+僽儔働僢僩+僼傿乕儖僪僗僐乕僾乮愙娽儗儞僘晅乯

僐儞僷僋僩僨僕僞儖朷墦俆

偙傟偑嵟屻偺僐儞僷僋僩僨僕僞儖僇儊儔偵偟傛偆偲愭擔panasonic

偺DMC-FZ俁侽傪擖庤偟傑偟偨丅堦娽儗僼偼暿偲

偄偆堄枴偱偼側偔偰乽僇儊儔偼偙傟偱乊傞乿偲偄偆堄枴(^J^)丅俋寧侾俈擔扟捗姳妰偱

僥儗僐儞2.2攞傪偮偗偰嫲傞嫲傞帋偟偰傒偨偲偙傠岝妛3攞埲忋偱働儔儗側偟丅偙偺僇儊儔偼

俁M乮俁侽侽枩夋慺乯埲壓偺幨恀傪嶣傞側傜岝妛侾俋攞傑偱僘乕儉乮35mm姺嶼偱1460mm乯偑偒偔偺偱丄

俁攞偱働儔儗偑側偔側傞偙偲偼栰捁嶣塭偵偼慡偔巟忈側偔偡偽傜偟偄乮>*<)丅

扐偟丄僥儗僐儞偑偁傞偨傔彮偟廳検僶儔儞僗偑埆偄偺偱

僐儖僋傪挘傝晅偗偨5mm埑偺傾儖儈崌嬥斅傪僇儊儔偑庤慜偵僙僢僩偱偒傞傛偆偵壛岺偟偰偦偺忋偵僇儊儔傪嵹偣

崌嬥斅偺廳検偲偺崌寁廳検偱僶儔儞僗傪庢傞傛偆偵偟偨丅栜榑丄僼僅乕僇僗儕儞僌偼儅僯儏傾儖僼僅乕僇僗憖嶌帪偵夞揮偝偣傞偺偱

僇儊儔戜偐傜悢儈儕晜偐偟偰偄傞丅側偍丄僇儊儔杮懱偼毢傪杊偓徴寕傪寉尭偡傞偨傔偵

擃傜偐偄僉儖僥傿儞僌億乕僠偵擖傟儕儏僢僋偵擖傟偰偄傞丅

丒丒丒儕儏僢僋側偳丒丒丒

崱偺偲偙傠係庬椶偺擖傟暔傪弌妡偗傞応強丄嶣塭懳徾偵傛傝巊偄暘偗偰

偄傞偑捁偑儊僀儞備偊傎偲傫偳儕儏僢僋傪巊偆偙偲偑懡偄丅幨恀嵍偐傜乽Apex偺儕儏僢僋丒丒撪梕丗僐儞僷僋僩僨僕僇儊

俁戜丄僼傿乕儖僪僗僐乕僾侾戜丄僥儗僐儞丄W僐儞丄奺庬晹昳椶,

廳検俋Kg乿乽Nikon偺僶僢僌俀屄乿乽Samsonite偺僇儊儔

僶僢僌乿丅婔偮傕偁偭偰柍懯偺傛偆偱偡偑Nikon偺僶僢僌偼儕僒僀僋儖僙儞僞乕偱柍椏偱庤偵擖傟偨傕偺(^J^)丅

FZ-30廋棟

H19-3-30丗嬥嶳岞墍挷惍抮斎偵嶰媟傪棫偰偰偄偨偲偙傠撍晽偑棃廝丅

傾儗儓傾儗儓僩尵偆娫偵嶰媟偼偍帿媀傪偟偰巇晳偄偵偼抮偵傏偭偪傖傫丅

彆偗傞偺偵俁昩傎偳偐偐偭偰偟傑偄丄惔悈偱揇傪愻偄棳偟僴儞僇僠丄僠儕巻丄捾梜巬

摍傪巊偄寽柦偺媬柦搘椡傪帋傒偨丅俀擔傎偳偟偭偐傝姡憞偡傟偽傛偐偭偨偺偵傕

峉傢傜偢丄寢壥傪媫偄偩偽偐傝偵,偪傚偭偲栚偑奐偄偨偑偦偺屻備偭偔傝栚傪暵偠偰偟傑偭偨丅

怓乆偺僔儑僢僋椕朄傪帋傒偨偑杮懱偼惗偒曉傞偙偲偼柍偐偭偨丅偍嫙傪偟偰偄偨僥儗僐儞偲

僇乕僪偼岾偄側偙偲偵柍帠偩偭偨丅

屻宲婡傪偄傠偄傠扵偟偰偼傒偨偑乽懷偵抁偟偨偡偒偵挿偟乿偱廋棟偵弌偡偙偲偵偟偨丅

係寧侾擔丗峸擖偟偨検斕揦偵廋棟埶棅丅

係寧俋擔丗尒愊傕傝偑弌偨丅23860墌丄悈偱揹巕婎斅偑嶬傃偰慡晹岎姺偲偺偙偲丅

偩偭偨偑丄儗儞僘傕娷傔偰僥僗僩挷惍偟偰偔傟傞偼偢偩偑戝忎晇偐側偁偲懡彮晄埨丅

寢壥揑偵偼尒愊傕傝傪椆彸偟偰廋棟傪恑傔偰傕傜偆偙偲偵偟偨丅懅巕偑昦婥椕梴偵偮偒

姰帯偡傞傑偱偼夛挿偵嵞搙婃挘偭偰傕傜偭偰偄傞偑側偐側偐椙偄巇帠傪偟偰偔傟偰偄傞丅乮FZ2)

係寧俀侾擔丗廋棟傪廔偊偰僇儊儔偑栠偭偰偒偨偺偱丄憗懍丄帪崗傗傜嶣塭忦審傪僙僢僩偟偰嵟婑偺岞墍偵帋幨偵弌偐偗偨丅

摿偵栤戣偼柍偔帋幨偵偟偰偼桳傝梋傞椙偄暔傪僇儊儔偵廂傔偨丅

寢嬊丄

検斕揦偑尵偆傛偆偵廋棟偵俁廡娫偐偐偭偨丅

悈敳偒曽朄丗嘆姡憞儃僢僋僗側偳偵憒彍婡偑偮側偑傞傛偆偵岺嶌偟偰

僇儊儔傪儃僢僋僗偵擖傟偰揹婥傪偄傟悈婥傪媧堷偡傞丅嘇姡憞儃僢僋僗偵姡憞嵻傪擖傟偰姡憞偝偣傞丅

徠弨婍摫擖

徠弨婍偲偼丗徠弨婍偲尵偭偰摢偵晜偐傇偺偼廵偺椶偱偁傠偆丅

墦偔偺傕偺傪惓妋偵慱偆偨傔偵晅偗傜傟偰偄傞偑丄儔僀僼儖廵偺帠審丄愴憟側偳

偑巚偄弌偝傟報徾偺椙偄暔偱偼側偄偑搚栘丄寶抸娭學側偳偱傕巊傢傟偰偄傞

丅徠弨婍偼椙偄暔偩偑埖偆恖偑壗偺栚揑偵巊偆偐偵傛偭偰丒丒丅

摫擖偺宱堒丗墱掚偺悈応偵僉僋僀僞僟僉偑偪傚偭偲偺娫棃偨偑丄忋庤偔夋柺偵曔傜偊傞偙偲偑弌棃偢

堦枃傕嶣傟側偐偭偨嬯偄巚偄傪偟偨丅僨僕僗僐巵偼栜榑偺偙偲丄堦娽儗僼彅巵傕寢峔棙梡偟偰偄傞偺偱

抶傟偽偣側偑傜偦偺埿椡傪帋偟偰傒偨偐偭偨丅

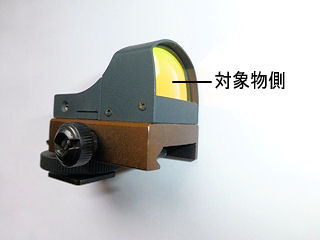

摫擖婡庬丗嘆FZ30偺儂僢僩僔儏乕偵庢傝晅偗壜擻丅嘇僜乕儔乕幃偱揹抮晄梡丅嘊挷惍偑娙扨丅

寢壥偲偟偰壓偺幨恀偺儌僨儖柤"View-More"乮11200墌)傪摫擖偟偨丅

僥僗僩屻偺姶憐側偳丗捁偵徠弨傪崌傢偣傞偺偑憗偔弌棃傞偺偱丄屻偼帺暘棳傪儅僗僞乕偟偰

姷傟傟偽丄偦傟側傝偺惉壥偑摼傜傟偦偆偩丅

僨僕僗僐俆乮儕僼僅乕儉乯

偙偺2擭娫傎偳偼慡偔僨僕僗僐偺偍悽榖偵側偭偰偄側偄丅棟桼偼尰梡偺僐儞僨僕偑栰捁嶣塭偲

嶣偭偨幨恀偺棙梡曽朄乮儂乕儉儁乕僕倀俴丄俴敾僾儕儞僩摍乯偐傜偟偰傕掱傎偳枮懌偩偐傜偱偁傞丅

乮忋偵偁傞幨恀偺僇儊儔僙僢僩乯

僨僕僗僐偼捁偑墦偔偵巭傑偭偰偄傞帪偵偼桳棙偱丄偟偭偐傝堷偒偮偗偰嶣塭偑弌棃傞偺偑嵟戝偺

棙揰丄偩偐傜偲尵偭偰偄偔傜偱傕戝偒偔嶣塭偱偒傞傢偗偱偼側偄丅娗棟恖偺僨僕僗僐偼嵟戝偱

栺4560mm偵傕側傞偑丄崱傑偱偺偲偙傠昡壙偱偒傞傎偳棙梡偟偰偄側偄丅偦傟偱偼栜懱柍偄偲

嵟嬤巚偄弌偟偰儕僼僅乕儉傪偡傞偙偲偵偟偨丅

攚傪墴偟偰偔傟偨偺偑宐傒偺丠

戜晽摓棃丅帺戭懸婡傪梋媀側偔偝傟偨偺偱壣偵擟偣偰庤傪偩偟偨偺偑杮摉偺偲偙傠丅

庡側夵椙揰偼嘆僙僢僩偺忋壓偺嬐偐側梙傟傪姰慡偵巭傔傞丅嘇塤戜傊偺庢傝晅偗傪寴屌

偵偡傞丅嘊徠弨婍憰拝僽儔働僢僩偺嶌惉丒庢傝晅偗

僇儊儔梡僱僕偼壗屘偐僀儞僠僱僕丅乮擔杮偱偼倣倣僱僕偑庡棳乯傾儖儈斅偺壛岺偵嵺偟偰偼

僞僢僾偱婔偮傕偺僱僕傪愗偭偨偑丄僞僢僾傪棫偰傞偲僫僢僩偑晄梡偵側傞偺偱彫暔晹昳偺

憰拝偵傕曋棙側傕偺丅

愭偢偼僼傿乕儖僪僗僐乕僾偵僇儊儔傪憰拝偟偰偐傜乮婛惢昳僇儊儔傾僟僾僞乕偵偮偒

岝幉偼偒偪偭偲側偭偰偄傞傕偺偲偟偨乯僗僐乕僾偲僇儊儔傪巟帩偡傞偨傔丄壛岺偟偨傾儖儈

僽儔働僢僩傪憰拝丅娵傗偡傝偱儃儖僩偺寠傪懡彮戝偒偔偡傞掱搙偱丄愭偵寛傑偭偰偄傞

岝幉偵塭嬁傪梌偊傞偙偲偑柍偄傛偆偵忋庤偄偙偲僱僕巭傔偟偰寴楽偵巇忋偑偭偨丅

師偵徠弨婍偺憰拝丗僐儞僨僕偱巊梡偟偰偄傞暔傪棳梡偡傞偙偲偵偟偨丅僇儊儔僔儏乕偵

庢傝晅偗傞傛偆偵側偭偰偄傞偺偱丄傑偑偄暔傪岺嶌偟偨丅幨恀偺嶣傟嬶崌偑偳傫側傕偺偐

帋幨偑妝偟傒偱偁傞丅

僨僕僇儊梡揹抮偺夵憿

俥倅俁侽梡偺僶僢僥儕乕偼崅壙偵偮偒僱僢僩偱峸擖偟偨傝偟偰尰嵼係屄傪忢旛丄帩嶲偟偰偄傞

偑僶僢僥儕乕偑僿僞偭偰偒偨偺偐丄係屄傕偁傞偺偵堄奜偲揹抮偑側偔側傞丅枹偩嶣塭偵巟忈傪

偒偨偟偨帠偼柍偄偑丄廩揹幃扨嶰揹抮傪暅妶偝偣傞傋偔俇屄擖傟偺僐儞僷僋僩側僶僢僥儕乕

儃僢僋僗傪岺嶌偟偰傒偨丅俁屄傪攚拞崌傢偣偵擖傟傞僶僢僥儕乕僷僢僋偑偁偭偨偺偱偙傟傪

棙梡偟偨丅廬棃偺傕偺傛傝傕戝偒偝偑敿暘偱丄偙傟傪俫俤俴俴俷倂丂俲俬俿俿倄偺僠儍僢僋偮偒

戃偵擖傟偰傒偨丅尒偨栚巊偄傗偡偦偆偱弌棃塰偊偵帺夋帺巀丅乮僶僢僥儕乕僷僢僋傪懱嵸傛偔

擖傟傞働乕僗傪嶌傠偆偲墫價斅丄墫價愱梡愙拝嵻傗墫價僇僢僞乕僫僀僼側偳傪峸擖偟偨偑

巊傢偢偵廔傢偭偨丅側傫偲寁夋偺偢偝傫側偙偲偐丅乯

(UL:2008-8-25揤岓晄弴)

偐傟偙傟俉擭娫栰捁偺嶣塭傪妝偟傫偱偄傞撪偵杦傫偳巊偭偰偄側偄枖偼婛偵巊柦傪壥偨偟偨僨僕僇儊

丄奺庬僗僐乕僾丄儗儞僘側偳偑棴傑偭偰偒偨偑張暘偡傞偺傕惿偟偄婥偑偡傞丅

壱摦晹偺偁傞婡嵽偼巊傢側偄偲

僇價側偳偑惗偊偰娞怱側帪偵巊偄暔偵側傜偢廋棟偵弌偡偼傔偵側傞偙偲傕偁傞丅

嵟嬤摿偵偦傟傪姶偠傞偺偼娗棟恖帺恎偱乽懱傕巊傢側偄偟摢傕巊傢側偄乿偺偱慡懱揑偵

僇價偑惗偊偰僷儚乕偑柍偔側偭偰偒偨傛偆偵姶偠傞偑摿抜廋棟傪昁梫偲偡傞

偲偙傠傕側偝偦偆偱偁傞丅偦傠偦傠巒傑傞廐偺掕婜寬恌偱恌抐偑壓偝傟傞丅捁尒嶣傝榐傝

偵弌妡偗偰懱傪摦偐偟偨偄偑弸偝偑墦偺偄偨傜崱搙偼撥丄塉偽偐傝偱

側偐側偐巚偆偵擟偣側偄丅僇儊儔傗儗儞僘側偳偼枅擔偺傛偆偵巊偆偺側傜僇價偺怱攝傕柍偄偑

晄弴側揤婥偑懕偒侾廡娫埲忋傕巊梡偟側偄偙偲偑懡偔側偭偨偺偱僇價偵怤偝傟

巊梡偱偒側偔側傞嫲傟偑偁傞丅僇價偼堦斒偵幖搙俇侽亾埲忋偱敪堢偡傞偦偆偱丄偦傟埲壓偺

幖搙偵曐偮偲僇價偺怱攝偼側偔側傞偲尵傢傟偰偄傞丅

嶣塭婡嵽偩偗偱傕挿帩偪偟偰傕傜偊傞

傛偆偵偲梀媥帪偺娐嫬傪夣揔偵偡傞杊幖屔傪庤偵擖傟偨丅僇儊儔傗儗儞僘偵偲偭偰偼俁俀亾乣

係俉亾俼俫乮憡懳幖搙乯偑僇價傕晅偐偢夣揔偵媥傔傞娐嫬偲尵傢傟偰偄傞丅

幖搙偑掅偗傟偽椙偄偲偄偆栿偱傕側偔丄幖搙俀俆亾埲壓偑懕偔偲丄儗儞僘偵巊梡偝傟偰偄傞僌儕僗偑姡憞偟偰婡擻偑

棊偪傞嫲傟偑偁傝丄挻掅幖搙偵側傞掱嬱摦宯偑屌傑傞孹岦偑偁傞偦偆偩丅

寉堜戲偱儅僀僫僗侾係亷偵挿帪娫敇偝傟偟儗儞僘偺摦偒偑峝偔側偭偨偺傪宱尡偟偨偑丄偙偺帪偼姦偡偓偰僌儕僗偑

屌傑偭偨傕偺偲巚傢傟傞丅偙偺杊幖屔偵偼壏搙挷愡

婡擻偼柍偄偑晹壆偺拞偵偮偒壏搙偼怱攝側偄丅

僇價偑惗偊柍偔偰僇儊儔丄婡嵽偼挿帩偪偟偨偑娗棟恖偑

嬌妝傊峴偭偨帪偺偙偲傪峫椂偟偰帩偪崌傢偣偺僇儊儔丄婡嵽偺儕僗僩傪嶌傝崌傢偣偰

曐娗偟偰偄傞丅奺幮偐傜怴惢昳偑俇儢寧側偄偟侾擭偱弌偰偔傞拞丄懅巕傗懛払偑偙傫側婡嵽傪

巊偭偰偔傟傞偼偢傕柍偄偑丄僇儊儔婡嵽偑傑偨堦偮憹偊偰婌傫偱偄傞丅

梋択偩偑姡憞怘昳偺曐娗偵傕嵟揔偲偐丅場傒偵彜昳柤偼

乽僗乕僷乕僪儔僀乿偲尵偆丅

嶣塭婡嵽偩偗偱傕挿帩偪偟偰傕傜偊傞

傛偆偵偲梀媥帪偺娐嫬傪夣揔偵偡傞杊幖屔傪庤偵擖傟偨丅僇儊儔傗儗儞僘偵偲偭偰偼俁俀亾乣

係俉亾俼俫乮憡懳幖搙乯偑僇價傕晅偐偢夣揔偵媥傔傞娐嫬偲尵傢傟偰偄傞丅

幖搙偑掅偗傟偽椙偄偲偄偆栿偱傕側偔丄幖搙俀俆亾埲壓偑懕偔偲丄儗儞僘偵巊梡偝傟偰偄傞僌儕僗偑姡憞偟偰婡擻偑

棊偪傞嫲傟偑偁傝丄挻掅幖搙偵側傞掱嬱摦宯偑屌傑傞孹岦偑偁傞偦偆偩丅

寉堜戲偱儅僀僫僗侾係亷偵挿帪娫敇偝傟偟儗儞僘偺摦偒偑峝偔側偭偨偺傪宱尡偟偨偑丄偙偺帪偼姦偡偓偰僌儕僗偑

屌傑偭偨傕偺偲巚傢傟傞丅偙偺杊幖屔偵偼壏搙挷愡

婡擻偼柍偄偑晹壆偺拞偵偮偒壏搙偼怱攝側偄丅

僇價偑惗偊柍偔偰僇儊儔丄婡嵽偼挿帩偪偟偨偑娗棟恖偑

嬌妝傊峴偭偨帪偺偙偲傪峫椂偟偰帩偪崌傢偣偺僇儊儔丄婡嵽偺儕僗僩傪嶌傝崌傢偣偰

曐娗偟偰偄傞丅奺幮偐傜怴惢昳偑俇儢寧側偄偟侾擭偱弌偰偔傞拞丄懅巕傗懛払偑偙傫側婡嵽傪

巊偭偰偔傟傞偼偢傕柍偄偑丄僇儊儔婡嵽偑傑偨堦偮憹偊偰婌傫偱偄傞丅

梋択偩偑姡憞怘昳偺曐娗偵傕嵟揔偲偐丅場傒偵彜昳柤偼

乽僗乕僷乕僪儔僀乿偲尵偆丅

僐儞僷僋僩僨僕僞儖朷墦俇

僐儞僷僋僩僨僕僞儖僇儊儔偼FZ-30偱嵟屻偲彂偄偨偑丄嶐擭乮俫俀侽擭枛乯僥儗僐儞傪愇偺忋偵

棊偲偟偨偙偲偱僺儞僩偑嬐偐偵崌傢側偔側偭偨偺偱僥儗僐儞傪攦偄懼偊偮偄偱偵僐儞僨僕偑

埨偐偭偨偺偱FZ-30偺忋埵婡庬偱偁傞FZ-50傪峸擖偟偨丅巇條揑偵偼懡彮僌儗乕僪偑傾僢僾偟偰

夋慺悢丗1000枩夋慺丄ISO:1600偵側傝丄楢幩僗僺乕僪偑婔暘棊偪偨埲奜偼夋幙傕丄俤倃攞棪

傕岦忋偟偰巊偄堈偔側偭偰偄傞丅偙傟偵僥儗僐儞2.2攞傪晅偗傞偲俁俵夋慺埲壓偱偼1640mm

偲側傝墦偔偺捁傪廬慜傛傝傕戝偒偔偆偮偣傞傛偆偵側偭偨丅

堦娽儗僼僨僕僇儊偲儗儞僘

(Canon EOS kissX2 // EOS50D)

捁偼壗帪傕偄傞傢偗偑側偔丄偲傝傢偗恖婥偺偁傞捁偼擭偵傛偭偰傕僔乕僘儞偵傛偭偰傕

弌曽偑傑偪傑偪偱偁傞丅偦傫側偙偲偩偐傜媡偵朞偐偢捁尒嶣傝偑弌棃傞偺偐傕抦傟側偄丅

捁偑弌曽偑嬌傔偰埆偔壣傪傕偰偁傑偡偙偲傕偟偽偟偽偱丄偦傫側帪偵偼壗偱傕嶣塭偺懳徾偵

偟偰偟傑偆丅偲傝傢偗恎嬤側傕偺偼乽壴偲崺拵乿丄摿偵壴偲挶丅

壴傗挶偺幨恀偼攚宨偺儃働偺姶偠傪弌偡偲懳徾偑嵺棫偭偰偡偽傜偟偄傕偺偵側傞

働乕僗偑懡偄丅壴傗挶偼捁埲忋偵恎嬤側傕偺偱傕偁傝丄摿暿捒偟偄傕偺傪慱傢側偄

尷傝偼捁傪嶣傞傎偳擏懱揑偵傕妝側傕偺丅

彨棃恎懱揑偵墦偔偵傕峴偗側偔側傞偙偲傪峫椂偟偰憗傔偵乽壴傗挶乿偲柫懪偭偰

弶傔偰偺堦娽儗僼僨僕僇儊傪庤偵擖傟偨丅僐儞僷僋僩僨僕僇儊傛傝儃働偺

姶偠偑忋庤偔弌傞偺偑枺椡偱偁傞丅堦娽傪庤偵擖傟傞偲乽儗儞僘偺徖乿偵

娮傝堈偄偲尵傢傟偰偄傞偑丄娗棟恖傕婛偵係屄偺儗儞僘傪帩偪峏偵偁傟傕偙傟傕

梸偟偔側傞丅娮傝堈偄偲尵偆堄枴傪幚姶偟巒傔偨師戞丅

偦傟偽偐傝偐憗偔傕堦娽儗僼俆侽D傪捛壛峸擖偟偰偟傑偭偨丅

儗儞僘丗仠EF-S18-55mmIS,F3.5-5.6仠EF-S55-250mmIS,F4-5.6

仠EF50mmF1.8仠EF100-400IS,USM,F4-5.6

俆侽俢亄100-400mm僘乕儉儗儞僘憰拝幨恀

傕偆偪傚偭偲戝偒偔嶣傝偨偄偲巚偭偰偄偨偑丄戝偒偔偡傞偲媫偵廳偔側傝懱椡揑偵偄偐偑側傕偺偐丄峏偵抣抜傕3亅係攞偵

挼偹忋偑傞丅柪偭偨枛偵峴偒拝偄偨僙僢僩偼係侽侽倣倣偺庤帩偪偲丄嶰媟屌掕幃偺僣乕僙僢僩丅

庤帩偪偼僘乕儉偱庤怳傟杊巭婡峔偮偒丄屌掕偼扨徟揰偺庤怳傟婡峔柍偟偺傕偺丅

扨徟揰偼僘乕儉傗庤怳傟杊巭婡峔偑柍偄偩偗偵岝妛揑偵柍棟偑柍偔偒傟偄側幨恀偑嶣傟傞偼偢偱偁傞丅

俆侽俢亄400mm扨徟揰儗儞僘憰拝幨恀乮忋偺幨恀偲斾傋傞偲彮偟堘偄傑偡乯

尰嵼擔忢揑偵巊偭偰偄傞僇儊儔僙僢僩偼俆侽俢傪僌儗乕僪傾僢僾偟偨俈俢偵400mm扨徟揰儗儞僘丄100亅400mm僘乕儉儗儞僘

偲偺慻傒崌傢偣偱丄栰捁埲奜偺嶣塭偼僨僕僇儊(Panasonic TZ-30)傪庡偵巊偭偰偄傞丅

怴偟偄徠弨婍

廬棃巊偭偰偄偨徠弨婍(幨恀丗嵍丒丒僜乕儔乕揹抮曽幃乯偵偼彫宆塤戜偑晅偄偰偄傞偙偲傕偁傝丄嵟弶偵徠弨傪崌傢偣偰傕嶣塭偟偰偄傞撪偵

捈偖偵徠弨偑偢傟偰偟傑偄丄夵椙曽朄傕柍偔変枬偟側偑傜巊偭偰偄偨偑丄埨掕惈偺椙偄徠弨婍乮幨恀丗塃乯傪尒偮偗偨偺偱

庢傝懼偊傞偙偲偵偟偨丅柤慜偼乽儅僀僋儘億僀儞僩Type-S乿乮幨恀塃丒丒儃僞儞揹抮曽幃乯乮12,800墌乯丅挿偝傕抁偔彫宆偱弶傔偵巊偭偨

徠弨婍傛傝梱偐偵埨掕偵巊梡偱偒傞偺偑暘偐傝忢梡偟偰偄傞丅

扨徟揰儗儞僘俆侽侽丄俇侽侽倣倣

傛偆傗偔(H24擭5寧31擔晅偗乯僞僀僩儖偺儗儞僘傪敪攧偟偨偲尵偭偰偄傞偑丄尰幚偵偼梊栺懳墳偑傗偭偲側偺偐

検斕揦偵傕僨儌儗儞僘偼尒摉偨傜側偄偟丄僱僢僩偱偺峸擖傕傑傑側傜側偄傛偆偩丅僱僢僩壙奿偱500倣倣偑90枩墌丄600倣倣偼110枩墌掱搙丄媽宆偵斾偟偰

侾kg掱搙寉検偵側偭偰偄傞丅

嵟屻偺僐儞僨僕乮俽倃俆侽丂俫俽乯

扨徟揰偺500丄600倣倣偺儗儞僘傕梸偟偐偭偨偑丄偙偙偵棃偰夋幙傕椙偄偲尵傢傟傞僐儞僨僕偑攧傝弌偝傟偨丅

崅壙側儗儞僘斾偱偼嬌傔偰埨壙偱偁傝娗棟恖偺梫朷傪枮偨偟偰偄偨丅嘆悽奅嵟崅岝妛攞棪乮岝妛50攞乯丂嘇徠弨婍偑晅偗傜傟傞儂僢僩僔儏乕

晅偒丂嘊儕儌乕僩乮揹巕僔儍僢僞乕乯棙梡壜 嘋僩儕儈儞僌偱偼側偔偰捈愙戝偒偔嶣傟傞

幨恀嵍丗1200倣倣偺忬懺丄塃丗岝妛1200倣倣偺昞帵

嵟屻偺堦娽乮7DMark嘦乯丒丒丒H26-11-16

帡偨傛偆側婡庬7D,70D傪巊梡偟偰偄偨偑丄偙偙偵偒偰7DMark嘦偑攧傝偵弌偝傟偨偺偱

捈偖偵梊栺偟偰愭擔庤偵擖傟偨丅枹偩3夞偟偐巊偭偰偄側偄偺偱廩暘偵惈擻偼暘偐傜側偄

拞偱丄僔儍僢僞乕僗僺乕僪偩偗偼枅昩10枃偒傟傞偺偱彫婥枴傛偔枮懌偟偰偄傞丅

偲偙傠偑丄帋幨3夞栚偵偟偰塼徎偑僼儕僢僇乕偡傞僩儔僽儖敪惗丄偦偺屻帺慠偵捈偭偨傝枖僼儕僢僇乕偟偨傝丄偦傟偱傕偟偽傜偔偟偰帺慠偵帯偭偰偟傑偭偨偺偱

條巕傪傒傞偙偲偵偟偨偑丄偦偺師偺帋幨偱傕摨偠僩儔僽儖敪惗丄偨傑傜偢僉儍僲儞怴廻僙儞僞乕偵

弌妡偗傞塇栚偵丅寢壥偲偟偰僉儍僲儞偼弶婜晄椙傪擣傔彂椶傪敪峴丄彂椶傪揧晅偟偰傾儅僝儞傊僇儊儔傪曉媝丄

偙傟偵傛傝傾儅僝儞偼僊僼僩寯偺宍偱曉嬥偟偰偒偨丅

條巕尒傪偟偰偄偨偑壙奿傕壓偑傞偙偲側偔丄2搙傕捝偄栚偵夛偆偙偲偼柍偄偩傠偆偲峫偊

嵞搙峸擖傪妡偗丄12寧26擔偵怴昳傪擖庤偟偨丅枹偩擇擔偟偐巊偭偰偄側偄偑塼徎偑僼儕僢僇乕偡傞

偙偲傕側偔懠偺栤戣傕柍偝偦偆偱婥帩偪傛偔怴擭偑寎偊傜傟傞偙偲偵側偭偨丅

儗儞僘乮EF100-400 f/4.5-5.6 IS 嘦 USM)丒丒丒H27-2-15

婥偵側偭偰偄偨昗婰偺儗儞僘偲僼乕僪傪庤偵擖傟偨丄

慜昡敾傕忋乆偱攧傟嬝丄拲栚搙嫟偵.com偱尰嵼NO.1偲側偭偰偄傞儗儞僘偩丅

夋幙偼扨徟揰係侽侽倣倣偲摨偠掱搙偱AF傕憗偔庤怳傟偼媽100乚400倣倣傛傝峏偵2抜奒嫮椡偵側偭偰偄偰4抜奒偺岠壥偑偁傞丅

捠忢丄庤怳傟傪杊巭偡傞偵偼徟揰嫍棧暘偺侾偺僔儍僢僞乕僗僺乕僪偑昁梫丄偡側偼偪徟揰嫍棧

400倣倣偩偲僔儍僢僞乕僗僺乕僪傪1/400偵偡傞昁梫偑偁傞偑丄4抜奒偺庤怳傟杊巭偩偲(1/200,1/100,1/50,1/25)1/25

偱庤怳傟傪杊巭偱偒傞偙偲偵側傞丅偦偆側傞偲ISO姶搙傕壓偘傜傟夋幙傕忋偘傜傟傞丅

偁偔傑偱傕僇儊儔傪帩偭偨庤偑懡彮怳傟偰傕僺儞儃働偑婲偙偝側偄傛偆偵偡傞婡擻偱丄旐幨懱偑摦偔偺傪杊偖偙偲偼弌棃偢丄

僺儞偑弌偨幨恀傪嶣傠偆偲偡傟偽偦傟側傝偵僔儍僢僞乕僗僺乕僪傪忋偘傞昁梫偑偁傞丅摿偵旘傃暔偼嵟掅偱傕1/1000偼昁梫偩丅

巊偄偐偭偰偵偮偄偰偼僘乕儉偡傞偺偵夞揮儕儞僌傪夞偡姶妎偑僺儞偲偙側偄丅媽僞僀僾偼儗儞僘摏傪慜屻偝偣傞偺偱姶妎揑偵傕

巊偄傗偡偐偭偨丅揺偵妏帋幨偑妝偟傒偩丅

偦傟側傝偺惈擻枅偺僠僃僢僋傪偟偰偄側偄偺偱偳偺掱搙恑壔偟偰偄傞偺偐暘偐傜側偄偺偑杮壒丅揺偵妏丄儊乕僇乕偺擻彂偒傪怣偠偰

巊偆偙偲偵偟偨丅

怴偟偄帺桼塤戜(UniqBall)丒丒丒H27-11-8

帺桼塤戜偼廲乮僠儖僩乯丄悈暯乮僷儞乯丄墶乮夞揮乯曽岦偺3曽岦偵帺桼偵僇儊儔傪憖嶌弌棃傞偺偑

嵟戝偺摿挜偱丄摦偒傪儘僢僋偡傞婡峔偩偗偑偁傞傕偺偑堦斒揑偩丅

摦偒偑妸傜偐夁偓偰栚昗傪峴偒偡偓偨傝丄屌掕偟傛偆偲偡傞偲婔暘栚昗偐傜偢傟偨傝偡傞偙偲偑偁傝枖僇儊儔傪悈暯

偵曐偮偙偲偑弌棃側偄偺傕擄揰丅

嵟嬤偵側傝懡條側塣戜偺椙偄偲偙偳傝傪偟偨傛偆側帺桼塤戜偑敪攧偵側偭偨丅僇儊儔傪忢偵悈暯偵曐偪丄摦偒傪妸傜偐偵偟偨傝峝偔弌棃傞傛偆偵

楢懕揑側僼儕僋僔儑儞

偑妡偗傜傟傞丄彫宆寉検丄擄揰偼崅壙側偙偲偱捁壆偝傫偑嵟嬤傛偔巊偭偰偄傞僓僴僩儔乕偺塤戜偲摨偠掱搙偺壙奿偩丅

僇儊儔揦偵偼俁侽侽倣倣偲俇侽侽倣倣偺儗儞僘梡偲偟偰揥帵偝傟偰偄偨丄彫偝偄偩偗偵戝忎晇偐側偲婥偵傕側偭偨偑

憖嶌偟偰傒偰婥偵偄偭偨偺偱庤偵擖傟偨丅晅懏偺娵宆悈弨婍偱悈暯傪偲傝儗僶乕偱屌掕偡傟偽

悈暯傪忢帪曐偭偨傑傑偱廲丒悈暯曽岦偵帺桼偵

儗儞僘傪摦偐偣傞丅儃乕儖偑2廳偵側偭偰偄偰孍傒偵毢偑擖傝摦偒偑埆偔側傜側偄偐婥偵側傞偺偱

壗偐僇僶乕傪晅偗傞偙偲傕峫偊偰偄傞丅

帋梡屻姶丗捁偵僼僅乕僇僗偟偰僼儕僋僔儑儞儃乕儖偺僲僽傪掲傔傞愜偵婔暘偢傟偑惗偠傞丅庢傝晅偗帪偵

慜屻偺僶儔儞僗傪庢傞傛偆偵偡傞偙偲偵傛傝婔暘夵慞偝傟傞傕偺偲巚傢傟傞丅

俀戜栚偺乽7DMark嘦乿丒丒丒H30-7-6

尰梡偺7Dmark嘦偼嶣塭偼弌棃傞偑丄怓乆偲僩儔傇偭偰棃偨偺偱師偺婡庬傪専摙偟偰偄偨丅

攦偆傛傝廋棟偺曽偑埨偔忋偑傞偩傠偆偲巚偄丄

僉儍僲儞偺嬧嵗廋棟僙儞僞乕偵峴偒廋棟尒愊傕傝傪偍婅偄偟偨偲偙傠丄栺7枩墌傎偳偐偐傞偲偺偙偲偱丄廋棟偼巭傔偰摨偠婡庬傪峸擖偟偨丅

崱傑偱偺僇儊儔傕偩傑偟偩傑偟巊梡偡傞偙偲偵偟偰2戜塣梡偵偟偨丅偦傟偲尵偆偺傕丄儗儞僘傪岎姺偡傞庤娫傕偐偐傞偟丄僔儍僢僞乕僠儍儞僗傪

摝偡偙偲偵傕側傞偺偱丄廳偔側傞偑丄榁懱偵曏懪偭偰2戜塣梡偲偟偨丅

乮怓乆偺僩儔僽儖偲偼丗CCD僋儕乕僯儞僌婡擻晄壜乮帪乆丄僽儘傾乕偱CCD昞柺偺傎偙傝傪棊偲偡乯丄僔儍僢僞乕夞悢44枩夞乮捠忢15枩夞乯丄應嫍僄儕傾堏摦偑僗儉乕僘偵峴偐側偄丄儃僨傿乕偺揾憰戝暆攳偘丂摍乯

DSC-RX100嘨偑寢業偵傛傝屘忈丄嵞峸擖丒丒丒R1-10-18

弸偄擔偵嶣塭偵弌妡偗偨愜丄壗夞傕僆儞丒僆僼偟偰偄傞撪偵僆儞偵偟偰嬀摏傪弌偡偲堦晹擥傟偑尒傜傟偨偺偱怈偭偨傝偟側偑傜巊偆撪偵

摦嶌偵堎曄偑敪惗偟偰巊偊側偔側偭偨丅寢業傪婲偙偡忬嫷偑偼偭偒傝偟側偄偑丄姼偊偰尵偊偽僇儊儔傪捦傫偱偄偨庤偑

椻偨偐偭偨偺偐丠懠偵巚偄摉偨傞偙偲偑側偄丅偦傫側偵庤偑偮傔偨偄偺偱偁傟偽幨恀傪嶣傞偳偙傠偐捈偖偵偱傕昦堾傊峴偭偨曽偑椙偄偺偐傕丅

帩偪塣傃傕娙扨偱丄寢峔偒傟偄偵嶣傟傞偺偱婥偵擖偭偰偄偨偺偱摨偠僇儊儔傪嵞峸擖偟偨丅寢業偵偼梫拲堄丄彮偟偱傕寢業偑尒傜傟偨傜僗僀僢僠傪擖傟側偄偱

姡偔傑偱巊傢側偄偙偲偩丅壏搙寁偼忢旛偟偰偄傞偑崱偐傜偼幖搙寁傕実懷偟偨偄丅

寢業偵傛傝揹巕夞楬偑僔儑乕僩偟偨

|

嶣塭婡嵽偩偗偱傕挿帩偪偟偰傕傜偊傞

傛偆偵偲梀媥帪偺娐嫬傪夣揔偵偡傞杊幖屔傪庤偵擖傟偨丅僇儊儔傗儗儞僘偵偲偭偰偼俁俀亾乣

係俉亾俼俫乮憡懳幖搙乯偑僇價傕晅偐偢夣揔偵媥傔傞娐嫬偲尵傢傟偰偄傞丅

幖搙偑掅偗傟偽椙偄偲偄偆栿偱傕側偔丄幖搙俀俆亾埲壓偑懕偔偲丄儗儞僘偵巊梡偝傟偰偄傞僌儕僗偑姡憞偟偰婡擻偑

棊偪傞嫲傟偑偁傝丄挻掅幖搙偵側傞掱嬱摦宯偑屌傑傞孹岦偑偁傞偦偆偩丅

寉堜戲偱儅僀僫僗侾係亷偵挿帪娫敇偝傟偟儗儞僘偺摦偒偑峝偔側偭偨偺傪宱尡偟偨偑丄偙偺帪偼姦偡偓偰僌儕僗偑

屌傑偭偨傕偺偲巚傢傟傞丅偙偺杊幖屔偵偼壏搙挷愡

婡擻偼柍偄偑晹壆偺拞偵偮偒壏搙偼怱攝側偄丅

僇價偑惗偊柍偔偰僇儊儔丄婡嵽偼挿帩偪偟偨偑娗棟恖偑

嬌妝傊峴偭偨帪偺偙偲傪峫椂偟偰帩偪崌傢偣偺僇儊儔丄婡嵽偺儕僗僩傪嶌傝崌傢偣偰

曐娗偟偰偄傞丅奺幮偐傜怴惢昳偑俇儢寧側偄偟侾擭偱弌偰偔傞拞丄懅巕傗懛払偑偙傫側婡嵽傪

巊偭偰偔傟傞偼偢傕柍偄偑丄僇儊儔婡嵽偑傑偨堦偮憹偊偰婌傫偱偄傞丅

梋択偩偑姡憞怘昳偺曐娗偵傕嵟揔偲偐丅場傒偵彜昳柤偼

乽僗乕僷乕僪儔僀乿偲尵偆丅

嶣塭婡嵽偩偗偱傕挿帩偪偟偰傕傜偊傞

傛偆偵偲梀媥帪偺娐嫬傪夣揔偵偡傞杊幖屔傪庤偵擖傟偨丅僇儊儔傗儗儞僘偵偲偭偰偼俁俀亾乣

係俉亾俼俫乮憡懳幖搙乯偑僇價傕晅偐偢夣揔偵媥傔傞娐嫬偲尵傢傟偰偄傞丅

幖搙偑掅偗傟偽椙偄偲偄偆栿偱傕側偔丄幖搙俀俆亾埲壓偑懕偔偲丄儗儞僘偵巊梡偝傟偰偄傞僌儕僗偑姡憞偟偰婡擻偑

棊偪傞嫲傟偑偁傝丄挻掅幖搙偵側傞掱嬱摦宯偑屌傑傞孹岦偑偁傞偦偆偩丅

寉堜戲偱儅僀僫僗侾係亷偵挿帪娫敇偝傟偟儗儞僘偺摦偒偑峝偔側偭偨偺傪宱尡偟偨偑丄偙偺帪偼姦偡偓偰僌儕僗偑

屌傑偭偨傕偺偲巚傢傟傞丅偙偺杊幖屔偵偼壏搙挷愡

婡擻偼柍偄偑晹壆偺拞偵偮偒壏搙偼怱攝側偄丅

僇價偑惗偊柍偔偰僇儊儔丄婡嵽偼挿帩偪偟偨偑娗棟恖偑

嬌妝傊峴偭偨帪偺偙偲傪峫椂偟偰帩偪崌傢偣偺僇儊儔丄婡嵽偺儕僗僩傪嶌傝崌傢偣偰

曐娗偟偰偄傞丅奺幮偐傜怴惢昳偑俇儢寧側偄偟侾擭偱弌偰偔傞拞丄懅巕傗懛払偑偙傫側婡嵽傪

巊偭偰偔傟傞偼偢傕柍偄偑丄僇儊儔婡嵽偑傑偨堦偮憹偊偰婌傫偱偄傞丅

梋択偩偑姡憞怘昳偺曐娗偵傕嵟揔偲偐丅場傒偵彜昳柤偼

乽僗乕僷乕僪儔僀乿偲尵偆丅